【 マーケットの向こう側 】vol.5 ハト畑 後編 坂内謙太郎 里恵

NARAFOODSHEDと五ふしの草の共同制作で連載。

食べることを深く知り、考え、作り手や届け手、食べ手の思いを聞く。

街のファーマーズマーケットの出店者さんやファームスタンドの出荷農家を

“水を運ぶ者(裏方スタッフ・シェルパ)”がガイド的に寄稿、連載するルポルタージュ「マーケットの向こう側」。

小さな農を土台とした地域循環の中、

マーケットや、地域の農家さん、関係する八百屋さん、繋がるいろんな作り手、食べ手の方々の裏側というか、

奥行きに触れていただけたらと思います。

南山城村ハト畑の最終回で後編です。

/ 聞き手: 三宅翔子 / 写真:中部里保 /編集: 榊原一憲

ここの自分の畑をもっと美しくしたいな

謙太郎 その頃は、農業と家庭菜園が別物って分かってなかったけどね。

トマトを選んだのは、ここが昔から高原トマトってトマト栽培の盛んな地域だったから。

近くに教えても良いよって言ってくれる人もいたんで。

今はもう三件ぐらいしか残ってないんだけどね。

ー 畑をしていく中で、特にこだわっている部分はどんなところですか?

謙太郎 やっぱり堆肥はこだわってますね、自分で作ったりして。

僕がやってるのは有機栽培なんで、化学肥料は使わない。

有機栽培では、有機肥料とかぼかし肥料とか、堆肥を使ったり…あとは全く肥料を使わないっていうやり方もあるんですけど。

有機肥料っていうのは、鶏糞とか米糠とか、微生物分解が全くされてない生のもの。

それをバーッと畑に撒いて使う。

ぼかし肥料は、半生っていうか、微生物分解が一ヶ月ぐらいされたもの。

堆肥は、微生物分解がしっかりされたもの。僕は昔、有機肥料でやってたんですよ。

ただ、そうするとね、雨が降ったりすると、肥料が結構腐ってきて…害虫とかアブラムシがワーッと湧いて、ひどくて。

トマトの葉っぱにもいっぱい付いて…。

それで、これはどうしようもないなと思って、堆肥の勉強を始めたんだよね。

有機栽培でも、未熟な肥料を使うと腐敗してしまって、その腐敗したものが地下水に流れて、河川を汚染するなんてことも、無いことは無かったり。

あんまり過剰な鶏糞とかを入れたりとか、畑自体がすごい臭いをしてるとか。

たまにあるんですよ、おじいちゃんがやってる畑とか、畑自体が臭いなぁ…って時が。

僕がやってるのは、完熟堆肥なんで、分解されるべき有機物を全部微生物分解させたもので。

半年ぐらい熟成させたものを使ってます。

それを撒くと、全然虫が湧かなくて臭いも無くて、初めはびっくりした!笑

ー 有機肥料でそんなに虫が湧くなんて、知らなかった。肥料によって、違いがそこまで顕著に現れるとは、とても興味深い。

やっぱり学生時代に学ばれた地質学も活かされてるんですか?

謙太郎 いや、それは全然活かされてないですね。

忘れちゃってるから。笑

今、一から勉強中です。

ー その完熟堆肥は、初めは何をきっかけに知ったんですか?

謙太郎 和束のセミナーかな。

無料セミナーがあってね、そこで教えてくれる人に出会って。

そこから、ちゃんと教えてくださいって言って、色々やり始めたね。

今はその堆肥について、色々な人たちに伝えていってて。

ー 謙太郎さんは、ご自身の畑以外にも、京都の和束町で完熟堆肥、和束コンポスト学校の講師も務められている。

謙太郎 今年で二回目かな。

大体半年ぐらいかけてやっていくんだけど、学校みたいに何人か集まってもらって、僕が教える。

来てくれて有難いね。僕自身もやってて面白いし。

ー 学校について話されている時の謙太郎さんからは、畑の話をされている時とはまた違った、力強さを感じた。謙太郎さんが、ふと、そう言えば…と口を開く。

謙太郎 この前のさ、パタゴニアのあれ(五ふしの草とパタゴニアの共同企画「農業の話をしよう」のクロストーク)、僕にとったら一つの回答だったんだけどさ。

すごい良かったよね。あれはすごかったと思う!もうなんかね、自分のやってることの方向は正しいなって。

目標にすべきところだなと思った。人の成熟というのも、わかった気がするし。

山の話もね…この辺は冬は雪が降るから、僕は農業諦めて山仕事してるんですけど。

“伐り旬”っていう言葉も初めて聞いたけど、ちょっともう何それ〜と思って、ドキドキしましたね!笑

普段から余程ちゃんと木のことを見てないとわからないだろうし、僕はチェーンソー持ってバンバン切っちゃうから。笑

今まで自然農ってよくわからなかったんだけど、なんか初めてわかった気がするよ。

自然農の良いところって、本当に汚染する物が何も無いってことだよね。本当に行って良かった!

ー 何度も何度も、すごかった!と仰っていた謙太郎さん。私自身もあの日あの場所であの話を聞いていたが、確かにとても濃い時間だった。

謙太郎さん自身は、今後やっていきたいことはありますか?

謙太郎 今後は、ここの自分の畑をもっと美しくしたいなと思ってますね。

まぁ、それは結果であって…自分が成長したい。人として熟成…もうちょっと大人にならないといけないなって。笑

いつも一緒にいるから、そういうところは計り知れないんやと思うし。

ー 畑の傍には、謙太郎さんが倉庫として使っている立派な建物があった。昔、茶工場として使われていた場所だそうだ。今はそこで、堆肥も作っているとのことで、見せていただいた。中には、毛布のような大きな布を被せられた、山のようなものがいくつかあった。

謙太郎 最近様子を見てないから、どうなってるかな。

これは、鶏糞とか米糠とかを混ぜていて、まだ成分が馴染んでないから、ここからまだまだ発酵させないといけないんだけれども、とりあえず一旦これでおしまい。

発酵してるから、熱くなるんだけど、最初は60℃ぐらいが続いてました。

あとは、何回か繰り返して、自分で混ぜないといけないですね。

もう完全に冷えきっちゃったんで、また発酵させないといけない。

来年ぐらいに使えたら良いかなって。

ちなみに完成したら、こんな感じになるんですよね。

ー もう何が何だかわからない、ほぼ土!

謙太郎 こっちは、鶏のエサにしてるやつで、色んなものを放り込んでます。

多分捲ると虫がワーッと出てくると思うので、捲らないけど。笑

ー ふかふかしていて、とても気持ち良さそうな堆肥だった。これが完熟堆肥!傍には鶏のエサも作られていた。

ハト畑として、家族として、パートナーとして…謙太郎さんと里恵さんそれぞれに、お互いのことについても話を聞いてみた。

謙太郎 妻は、よく僕に付き合ってくれてるなって思う。

金銭感覚もないし、計画性もないし…無茶苦茶なのに。笑

あとは、子供の面倒をよく見てくれて、嬉しいです。

真ん中の子が野球をやってて、こんなくそ暑いのにそれについて行ったりね。

それから、料理も美味しい!仕事の面では、結構大変ですよ。笑

今は加工はもう全部任せてるんだけど、忘れ物や探し物が多くて…それが結構大変かな。笑

最近は自分で取りに来るようになったけど。笑

ー 里恵さんはどうですか?

里恵 私も、謙ちゃんはよく我慢してくれてるなと思います。笑

私は、本当によく忘れ物や探し物をするんですけどね。笑

今朝も電話鳴らして!って言ってたんです。笑

子供は高1、小6、小2って三人いるんですけど、子供からしたら良いお父さんやと思いますね。

やっぱりこういう仕事やから、いつも一緒にいるから、そういうところは計り知れないんなと思うし。

何か頼んだらやってくれるし、そういう柔らかさはあるかなぁ。

なんやかんや、地域の人たちからも信頼されてるから、ちょこちょこした作業を頼まれたりしてて。

やっぱり頼みやすいって重要じゃないですか。

あとは、まだ農家ちゃうんちゃうかなぁって思います。笑

でも、トマトの味はピカイチやと思ってますね!

ー 味は本当に!ピカイチです!

大学時代から長年連れ添ったお二人。謙太郎さんも里恵さんも、少し照れ臭そうに、でも嘘のないありのままの言葉で答えてくれた。謙ちゃんの作るトマトはピカイチ!と仰っていた里恵さんの言葉が、とても輝いていて素敵だった。周囲を山に囲まれた自然溢れる童仙房。

そこで一歩一歩一途に農的暮らしをされている謙太郎さん一家。

指揮者的な役割をすることが多いけれど、本当はプレイヤーになりたい!と話されていた謙太郎さんの言葉が印象に残っている。

2012年からハト畑を始められ、変わらず日々を歩み進められて、もう10年以上。謙太郎さんが指揮者でもあり、プレイヤーでもあるからこそ、ここまでのハト畑の物語があるのではないかと思った。そして、これからもハト畑の物語は続いていく。

ちょうど村の分かれ道、謙太郎さんとも別れ、帰路につく。

走り出して間もなく、激しい通り雨にあった。この夏久しぶりの雨だった。

「謙太郎さん喜んでるやろなぁ。」と、運転手の榊原さんがぽつりと呟く。東の空、ちょうど童仙房の方面に、大きな虹が出ていた。

(ハト畑編おわり)

【 マーケットの向こう側 】vol.5 ハト畑 中編 坂内謙太郎 里恵

NARAFOODSHEDと五ふしの草の共同制作で連載。

食べることを深く知り、考え、作り手や届け手、食べ手の思いを聞く。

街のファーマーズマーケットの出店者さんやファームスタンドの出荷農家を

“水を運ぶ者(裏方スタッフ・シェルパ)”がガイド的に寄稿、連載するルポルタージュ「マーケットの向こう側」。

小さな農を土台とした地域循環の中、

マーケットや、地域の農家さん、関係する八百屋さん、繋がるいろんな作り手、食べ手の方々の裏側というか、

奥行きに触れていただけたらと思います。

前回に引き続き、南山城村ハト畑。中編です。

/ 聞き手: 三宅翔子 / 写真:中部里保 /編集: 榊原一憲

ー 加工場をあとにして、いよいよ童仙房に入る。まずは謙太郎さん一家のご自宅に案内してもらった。隣に茶畑の広がる絵本に出てきそうな素敵な場所。立派な一軒家の周りには、ヤギの家や鶏小屋、遠くに犬小屋まである!全て自分たちで建てられたと伺い、驚いた。動物関係のお世話は謙太郎さんの担当だそう。ヤギと謙太郎さんはとても仲良しで微笑ましくなった。笑

謙太郎 いつも餌あげてるからね。笑

その辺の草をあげたり、トマトをあげたり。

ー さっき里恵さんが、トマスコのトマトの皮もあげるって仰ってましたね!

謙太郎 そう、それもあげるね。

ー ヤギの隣には鶏が沢山いた。鶏の天敵の野生の獣も近くにきっといるけれど、ヤギがいて怖いからか、意外と狙われないそうだ。鶏が産んだ卵は、謙太郎さん一家の食卓に並ぶ。

謙太郎 鶏の餌には家から出る生ゴミとか。コメヌカや野菜残渣を発酵させたものも使ってるね。

ー 犬小屋からは、元気な鳴き声が。名前はモモちゃんというらしい。猟師さんのところで生まれたモモちゃん。

ー 犬小屋からは、元気な鳴き声が。名前はモモちゃんというらしい。猟師さんのところで生まれたモモちゃん。

謙太郎 全然太んなくてね、胴まわりがすごい細いでしょ。

普段はドッグフードだけど、時々猟師さんが解体した鹿のアラをあげてる。

ー 近くにはモモちゃんが食べた後の、鹿の骨が転がっていた。都会では絶対見ることのない、とてもワイルドな光景だった。笑

ー 近くにはモモちゃんが食べた後の、鹿の骨が転がっていた。都会では絶対見ることのない、とてもワイルドな光景だった。笑

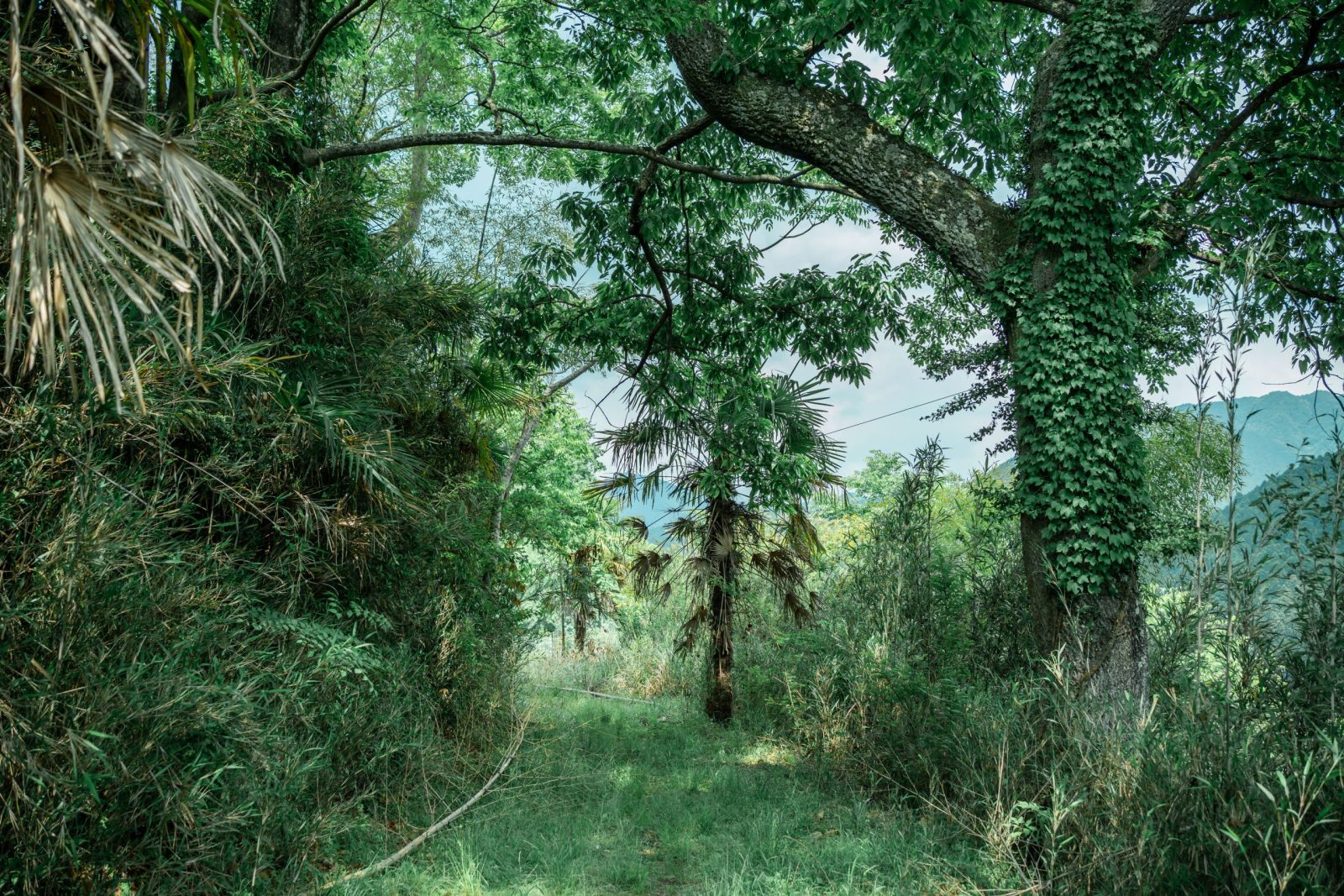

畑から出た廃棄するものを、餌としてあげる。ヤギがいることで、鶏が守られる。鶏の産んでくれた卵をいただく。その鶏の糞は堆肥を作る時に使う。…全ては循環していた。ご自宅をあとにして、続いて畑に案内していただく。畑は、謙太郎さんの担当。どんどん山深くなる道を車で走り、別世界のような静かな場所に着いた。ここがハト畑さんの原点、トマト畑のある場所だ!

謙太郎 この柵はね、かずくん(五ふしの草の榊原さん)とやったんだよね。

この奥は、実はまだじゃがいもが埋まってるんですよ。笑

どうしよう、草だらけになっちゃった。笑

最近妻はここには来てないんだけど、これ見たらひっくり返ると思うわ。笑

ー トマト畑に入るまでに、うっそうとした場所があったが、どうやらそこも謙太郎さんの畑だそう。

謙太郎 その隣には、こんにゃく芋が植わってる。笑

ズッキーニ、牛蒡、里芋。

あとは、ピーマン、茄子がもう埋もれてわかんなくなっちゃった。笑

ー ビニールハウスに到着し、いよいよトマト畑を見せていただくことに。ビニールハウスは二棟。片方は大玉トマトで、もう片方はミニトマトが栽培されている。入口には、獣よけの柵があった。

謙太郎 なんか知らんけど、小動物がねぇ…すごくて。ミニトマトがすごかったわ…。

柵もしてるけど、小動物なら頭さえ入ったら、中に入れちゃうから。

昨日もここにテント張って泊まったけどね、何も来なかった…残念。

犬も連れてきてたから、犬に噛み千切られて粉々になって欲しかったんだけどね。笑

やっぱり僕たちが居てるから来なかったんだろうね。

ー 傍には鳥よけもある。カラスもよく来るそうだ。ビニールハウスに一歩足を踏み入れると、外気よりもグンと室温の高い暑さの中、キラリと輝くトマトが沢山実っていた!

ー 傍には鳥よけもある。カラスもよく来るそうだ。ビニールハウスに一歩足を踏み入れると、外気よりもグンと室温の高い暑さの中、キラリと輝くトマトが沢山実っていた!

謙太郎 蜘蛛の巣に気を付けて!

蜘蛛がすごい沢山いるから。

ー 謙太郎さんの声とともに、本当に巣の多さに驚いた。

まぁ、こんな現場です。笑

謙太郎 無農薬だから、虫が多いからね。

やっぱり蜘蛛もその虫を狙ってるんだと思う。

謙太郎 どこまでもずらりと並ぶトマトたち。この猛暑の中、たくましく育った勇者に見えた。

トマトは、人が触れると匂いが出てくるんで、結構触れたところに匂いとか色が付いちゃうんですよね、黄色っぽく。

ー ハウスの中を歩くと、そこらじゅうから夏らしいトマトの青々しい香りが漂ってくる。個人的には、とても癒やされる夏の香りだった。雨量の少ないこの夏。水不足も深刻だそう。ところどころには、見ていてしんどそうなトマトの枝もある。

謙太郎 もう水がないんで、今はカラカラで。

本当はそこにタンクがあって、そこから水を汲み上げてやるんですけど、今はポンプが壊れていてあげられなくて。

ここは大玉トマトを植えたんだけど、なんか中玉っぽいんですよね。

ー 畑を案内してもらいながら、謙太郎さんがトマトをもぎ取って食べさせてくれた。ギュッと甘味と旨味の詰まった採れたてのトマト。ハウスの中のサウナのような暑さを忘れるほど、身体の奥深くまで染み渡る美味しさだった。トマトの周りには、トマスコにも使われているバジルなど、ハーブも植えられていた。

謙太郎 結構日光浴びて熱くなってるんだけど、美味しそうなの採って食べてください。

今年のトマトの出来は、こっちはあんまり良くなくて、枯れちゃってちょっと悔しい…。

でも向こうは良い気がしますね。

こんなにカンカン照りなのに、ちゃんと枯れずにいるので。

まぁ、こんな現場です。笑

ー 周囲には人の気配も一切ない、本当に静かな自然に溢れた場所。里恵さんもほとんど畑には来られないそう。この場所で、謙太郎さんは日々黙々とただ一人で畑と向き合っているのだ。

謙太郎 次はもう冬のことだよね、気持ちは。

…って言っても、あんまりやることはないんだけどね。笑

うさぎがひどくて…昨年はもう冬物は何もやらなかった。今年はやりたいんだけど。

本当にひどかったわ…植えた瞬間に無くなった。笑

もううさぎはどうやっていいのかわかんなくて…足跡はあるんだけど…。

近所のおっちゃん達には、そんなん罠で簡単やん!って言われたね。

ー 季節の流れとともに、その季節ならではの問題があるそうだ。

今はこの童仙房という自然に溢れた土地で、日々自然と寄り添いながら暮らしている謙太郎さん。元々は全く違う暮らしをされていたそう。

謙太郎 出身は東京で、大学は北海道の札幌にある北海道大学に通って…都会暮らしだったね。

大学では、地質学を学んで。卒業して、大阪でサラリーマンとして働いて。

ー 全国転々と移り住んできた謙太郎さんが、この南山城村の童仙房に移住してきたきっかけも、また興味深かった。

謙太郎 昔、この地域の廃校を会場にして、「山の上マーケット」というイベントがあって。

もう今は終わっちゃったんだけども。

そこにお客さんとして遊びに来たのがきっかけで…1回で決めたね。

ー 1回で決められたんですか!?

謙太郎 うん。笑

僕はあんまり思わなかったんだけど、彼女がね。笑

当時僕は、サラリーマン9年目ぐらいだったかな。

彼女は岩手出身だから、その頃岩手のほうに行こうかなと思ってたんだけど、その頃地震があって、それどころじゃないなって思って。

それでどうしようかと思っていたら、たまたまこの地に出会った。

僕はもうちょっと、加茂あたりが良いかな?と思ったんだけど…平地で。

ー 当時、イベントに里恵さんと一緒に遊びに来られ、この場所を気に入り、家族で移住して来られたそうだ。里恵さんの決断力にも脱帽した。

畑に興味を持たれたきっかけは何かあるんですか?

謙太郎 大阪で勤めていた会社が、結構大きな敷地のある会社で、畑班っていうのがあったんですよ。

そこに入って。そこから興味を持っていました。

あとは、“ほぼ日”の特集で家庭菜園の特集をしてて。

何とか農法とかいう…それは普通に化学肥料使うやつだったけど。

それで、あぁ!自分でも出来そうだなぁ!と思って。

(後編へとつづく)

【 マーケットの向こう側 】vol.5 ハト畑 前編 坂内謙太郎 里恵

NARAFOODSHEDと五ふしの草の共同制作で連載。

食べることを深く知り、考え、作り手や届け手、食べ手の思いを聞く。

街のファーマーズマーケットの出店者さんやファームスタンドの出荷農家を

“水を運ぶ者(裏方スタッフ・シェルパ)”がガイド的に寄稿、連載するルポルタージュ「マーケットの向こう側」。

小さな農を土台とした地域循環の中、

マーケットや、地域の農家さん、関係する八百屋さん、繋がるいろんな作り手、食べ手の方々の裏側というか、

奥行きに触れていただけたらと思います。

/ 聞き手: 三宅翔子 / 写真:中部里保 /編集: 榊原一憲

自然の恵みそのものの、おいしい野菜づくり。

効率よりも、目の前の野菜に全力を尽くす。

自然豊かな高原、京都の南山城村・童仙房という山の上で「ハト畑」さん一家は、小さな農を営んでいる。

奈良市内から木津川を眺めながら山道を抜け、南山城村に入りました。

童仙房に入る前、近くでちょうどトマスコの加工作業をされているということで、まずは加工場を訪ねることに。

皆さんご存知、毎年夏になると登場するあの人気商品、ハト畑の「青トマスコ」!

加工場に到着すると、代表の坂内謙太郎さんと、奥様の坂内里恵さんが笑顔で出迎えてくれた。

青トマスコの加工は、里恵さんの担当。

朝採れの大量の青トマト、青唐辛子、ハーブたちが鮮やかに集められて、今から美味しいトマスコになるのを楽しみに待っているように見えた。

ツヤツヤで美しい青トマト。

ツヤツヤで美しい青トマト。

里恵さんが一つ一つ手作業で皮を剥き、カットしていく。

里恵さんが一つ一つ手作業で皮を剥き、カットしていく。

やっぱりこの食材の元気さを届けたい!

ー このトマトは、青い段階で収穫しているんですか?

里恵 そうです。

元々トマスコ用に、メキシコのトマティーヨっていうホオズキの仲間のものを栽培していた時期もあったんですけど。

サルサソースとかに使われるもので。でも、今はこれで十分かなって思って。熟す前に採ってます。

ー 皮も剥くんですね!

里恵 そうなんです。

剥かんでも良いんちゃう?って言われるんですけど、一応剥いてます。

自分でもどうかなぁと考えたこともあるんですけど、やっぱり食感というか、皮が浮いてしまう感じにはしたくなくて。

ただ、剥くのは結構時間がかかるんです…笑

ちなみに、この剥いた皮は、ヤギの餌になります。

結構好きなんですよ。笑

ー そう仰いながらも、慣れた手つきで作業を進められる里恵さん。簡単そうに手際良く作業されているが、とても手間暇をかけて作られていることに頭が下がる。

作業は、いつもお一人でされてるんですか?

里恵 そうなんです、私一人で瓶詰めまでやっています。

「米粉むしぱんミックス」とかだと手伝ってもらうこともあるんですけど、トマスコはないですね。

ー 瓶やパッケージのデザインまで里恵さんがされていると伺い、驚いた!ハト畑さんのデザインは、どれもホッと柔らかい気持ちにさせてくれて、とても素敵だ。

この青トマスコも、里恵さんが考えられたんですか?

里恵 元々他の人が考えて作ってらっしゃったんです。

青トマトで、唐辛子入れて。

私達も、最初は秋に残ってしまった青トマトで作っていたんですけど、段々とそこにハーブとか入れるようになって。

今はトマスコ用も含めてトマトを栽培するようになって、割と気楽に作っていますね。

青い段階でトマスコ用に収穫したり、トマスコが作れなくても赤くなったらトマトとして売れるし。

ー ここに着いた時から思っていたんですが、トマトもですし、それ以外の食材も本当に綺麗ですね!

里恵 そうなんですよ。

やっぱりこの食材の元気さを届けたい!と思っていて。

今年のトマトはめっちゃ固くて良いです!

固いとトマスコにした時に、トマトの食感がシャキッと残るんですよ。

柔らかいとシャバシャバになっちゃう。

出来れば、色も綺麗に、シャキシャキも残しつつ作れたら良いなぁって。

結構ハーブも沢山入れてますね。辛いのが苦手な方や、お子様にも食べていただきやすいと思います。

ー 毎年私自身もお世話になっている青トマスコ。食べたことのある方なら共感していただけるであろう、あのやみつきになる味が、本当に美味しい。

トマスコはいつから商品としてあるんですか?

里恵 もう多分10年ぐらいになると思います。最初からありますね。

ー ロングセラー商品ですね!トマトを使った加工品って、色々ある中で、トマスコに落ち着いた理由はあるんですか?

里恵 元々私は調理とかをやっていた訳では無いので、もっと上手な人がいっぱいいるから…笑

ハト畑の加工品は素材勝負です。

トマトソースも作っていますが、たくさんの商品があって、でもトマスコ的な商品はハト畑のしかまだみたことないです。

だからオリジナルということで、トマスコがメインになりました。

あとは、トマスコが人気っていうこともあるかな。

ー トマトを切った後は、煮込んでいくんですか?

里恵 そうですね、出来るだけ火は入れないようにしてるんですけど。

この後、他の食材を洗って、瓶も洗って…そこから火を入れる感じですね。

一日がかりですね!

大体1回に80本ぐらい作ってます。

もっと増やすと、火が入り過ぎちゃったり、手間もかかるし…難しいですね。

でも、トマスコは結構割の良い商品なんです。

米粉むしぱんミックスとかだと、米粉を私が合わせてるんですけど…うん、トマスコで頑張って稼ぎたいと思ってます。笑

ー そんな人気商品の青トマスコだが、やはりトマトを使うため、加工できる時期も限られているようだ。

大体9月ぐらいまでだったり…全然作れなくて。もっと作れたら良いんですけどね。

里恵 ただ、今年のトマスコ!っていうように、シーズン初めは辛くなくて、段々辛くなっていきます、っていうのも良いかな?って思っていて。

やっぱり味の安定っていうのがすごい難しいんです。青唐辛子は、時期によって味が全然違って。

シーズン初めは全然辛くなくて、段々辛くなっていくんです。

本当は辛くない時期に、お酢で漬けたりして辛さを調整したら良いんでしょうけど、私はそこまでやってなくて。笑

ー トマスコは、★印で辛さがわかるようになってますが、これはどうやって決めてるんですか?

里恵 家族会議で、「これは★1かな?★2かな?」なんて言いながら、決めてます。笑

ー トマスコ以外に、今後考えてらっしゃるものはありますか?

里恵 唐辛子の調味料を作りたいなと思っていて。

タバスコとか、チリソースとか、そんな感じの調味料ってありますよね。

トマトの時期が終わった後に、青唐辛子が余るんですよ。それで何か出来たら良いなぁって。

ー ハト畑さんから、近い未来にまた新たな商品が生まれるのが楽しみだ。

(中編へとつづく)

【 マーケットの向こう側 】vol.4 田原ナチュラルファーム 後篇 福井佐和

NARAFOODSHEDと五ふしの草の共同制作で特別連載。

食べることを深く知り、考え、作り手や届け手、食べ手の思いを聞くことをテーマに、

街のファーマーズマーケットやファームスタンドがガイド的に寄稿、連載するルポルタージュ「マーケットの向こう側」。

マーケットや、地域の農家さん、関係する八百屋さん、繋がるいろんな作り手、食べ手の方々の裏側というか、奥行きに触れていただけたらと思います。

田原ナチュラルファームの最終会、後編です。

/ 聞き手: 三宅翔子 / 写真:中部里保 /編集: 榊原一憲

もともと“結い”っていうのは農業で「助け合い」という意味

ー 個人の力では難しいことも、仲間で力を合わせることで少しずつでも動かしていける。次に案内してもらった「ゆいのいえ」に対する佐和さんの想いにも繋がっていくことになる。製茶工場から車で少し離れたところに、その場所はあった。「ゆいのいえ」の周りには、茶畑や、菊芋畑が広がっていた。

佐和 ここは、13〜14年前には借りてたかなぁ。

もともと大阪の方の土地やったんやけど、縁があって借りて。

お茶と畑を両方出来るスペースが欲しいなと思ってたから。

この小屋が「ゆいのいえ」で、手作りなんです。

もともと“結い”っていうのは農業で「助け合い」という意味って、畑の先生である阿藤先生から教えてもらって、まさしく私って「結い」で農業続けさせてもらってるなって思ったんですよ。

だから、お茶にも「ゆい」っていう名前を付けてたりするし、ここの小屋も「ゆいのいえ」って名付けようと思って。

ここは、最初畑の友達の男の子と、一緒に作ったんです。

古材をもらったり、石は河原で拾ってきたりして。

ー とても可愛い小屋は、まるで絵本に出てきそうな雰囲気。所々にステンドグラスもあしらわれていて、そのなかには「CHA」や「ユイ」の文字も。可愛い。

ステンドグラスも知り合いの奥さんに教えてもらって作ったんですよ。

佐和 小屋の中はこんな感じで。畳は貰いもん。笑

土を練って、竹も割いて、作っていきました。

それで10年ぐらいかけて、漸くここまできたんやけど、なかなか進まへんかって。

そうこうしてたら、昨年高校時代の同級生が子供さん達と一緒に来てくれて、お茶の景気が悪い話をしたら、「ここでイベントやろうや!」って言ってくれて。

その子は、数年前にたまたま再会して、5年ぐらい前からイベントでお茶売らせてほしいって言ってくれてた子で。

それで、この度7月にここで「おうちごはんっていいね」っていうイベントを二日間やったんですよ!

その友達が考えた企画なんやけど、一日目はマルシェで。

手作りのクッキーとか陶芸の瀬戸物とか。

甘酒もあったり、村のお弁当もあって。

二日目は、朝にここで朝ごはんを作って、お客さんに食べてもらうっていうのもやりました。

茶粥作って、具沢山味噌汁作って、天ぷらもここで揚げて、すももをデザートに出して、お茶の飲み比べも…。

ー こんな自然いっぱいの場所で、盛り沢山の朝ごはん…想像しただけで幸せな気持ちになる。笑

佐和 やっぱり現代人は疲れてる人が多いから…。

ここでゆったりとした時間を過ごしてもらえたら、そういう場所にここをしていけたら良いなと思ってます。

自分を迎えてくれた場所っていうご恩みたいなものがある

ー 今後、何かやっていきたいことはありますか?

佐和 もちろん、個人の「田原ナチュラル・ファーム」は一生懸命やるんですけど、それよりもなんか地域とか村のことかな。

やっぱり高齢な人ばっかりやったら、新しいことをやり始めるパワーもないから…。

例えば、私はやま里市場のスタッフもやってるんやけど、そこでマルシェをやったりとか、地域を盛り上げることに、今は自分のパワーも持っていってる感じかな。

ここに住んでて良かったな〜とみんなが思えるような活動を、これからまたやっていきたいです。

「田原ナチュラル・ファーム」の屋号を付けた時も、絶対“田原”は付けようと思ったんよね。

田原をもっと盛り上げたいとか、自分よりも田原を知ってもらいたいっていうのがあって。

やっぱり自分を迎えてくれた場所っていうご恩みたいなものがあるから…だから絶対“田原”は屋号に入れたかった。

ー 佐和さんの、この地域、田原への愛を感じた。

佐和 やっぱり、それがまた自分にも返ってくるんですよね。

今の40代50代が、自分も楽しみながら農業なり何かに打ち込んでる姿を下の子たちに見せていかないと…きっと田原という場所自体に、誇りとかそういうものを持たずに大きくなって、結局出て行ってしまうと思うし、それは辛いというか。

だから、今自分が楽しんで一生懸命やってる姿を見せて、そういう姿をまた継いでいけたら、自分の幸せに返ってくると思ってます。

ー 最後に、マーケットに来てくださるお客さんに、何か伝えたいことはありますか?

佐和 やっぱり暮らしの中で、もう少しお茶を飲んでもらえたら嬉しいかな。

春のお茶とか夏のお茶とか、季節によって全然違うしね。

例えば、ほうじ茶は身体を温めてくれるし。

梅雨の時期に刈り取った青い番茶、青番って呼ばれてる少しごわっとした番茶は、ちょっと渋めやから、汗かいた時にスカッとして身体を冷やしてくれたりね。

その季節の身体に合わせたものを選んで、飲むと良いよね。

ー その季節に自然が作り出してくれるものは、その季節の人間の身体にも負担なく染み渡る。もちろん、農家さんの営みがあってこそだけれど、改めてそう気付かせてもらった。いつも明るくパワフルな佐和さん。その明るさの裏には、農業を始められた頃からの色々な長い苦悩も沢山あるのだろう。ただ、そのキラキラと輝く佐和さんの瞳は、まっすぐ未来の世界を見ていた。そして、今回の貴重なお話から、私もほんの少しだけ、その世界を見せていただけたような気がする。佐和さんイチオシのほっとやさしい和紅茶チャイを飲みながら、じんわりとそう思った。

(おわり)

【 マーケットの向こう側 】vol.4 田原ナチュラルファーム 中編 福井佐和

NARAFOODSHEDと五ふしの草の共同制作で特別連載。

食べることを深く知り、考え、作り手や届け手、食べ手の思いを聞くことをテーマに、

街のファーマーズマーケットやファームスタンドがガイド的に寄稿、連載するルポルタージュ「マーケットの向こう側」。

マーケットや、地域の農家さん、関係する八百屋さん、繋がるいろんな作り手、食べ手の方々の裏側というか、奥行きに触れていただけたらと思います。

今回も田原ナチュラルファーム、福井佐和さんで中編です。

/ 聞き手: 三宅翔子 / 写真:中部里保 /編集: 榊原一憲

神様と人を繋ぐ扉

ー 製茶工場の中を隅々まで案内してくださる佐和さん。立派な機械ばかりだからこそ、大変なこともあるとのこと。

佐和 この機械代がまた大変やからね〜、メンテナンスと。

ほんまに何の為にお茶作ってるか、わからへんようになっちゃうんですよ。

機械代を払う為に農業してるんかなって…。

機械は全部特注やから高くて…例えばこれやと400万円ぐらいします。

壊れる時は、急にガクッと動かなくなるからね…。

安全に使えるようにもしとかなあかんし、こまめにメンテナンスするようにしてます。

ー 煎茶や紅茶の加工の流れとともに、色についても教えてもらった。

佐和 煎茶は緑色、紅茶は茶色。

日本人は煎茶の緑色にすごいこだわったみたいで、葉っぱと同じ緑色で飲みたいってなったみたい。

“みどり”っていう言葉は、“み”が「神様」“ど”は「扉」“り”は「人」らしくて。

「神様と人を繋ぐ扉」っていう意味が“みどり”らしくて、そんな神秘的な尊いものを日本人は大切にして、緑色にこだわったんちゃうか?って教えてもらったことがあります。

ー 繊細な部分までこだわるところ。日本人らしさを感じた。その反面、現在は日本人の日本茶離れや、ペットボトルの普及でお茶の価値が下がったり…なかなか厳しい現実もあるそうだ。

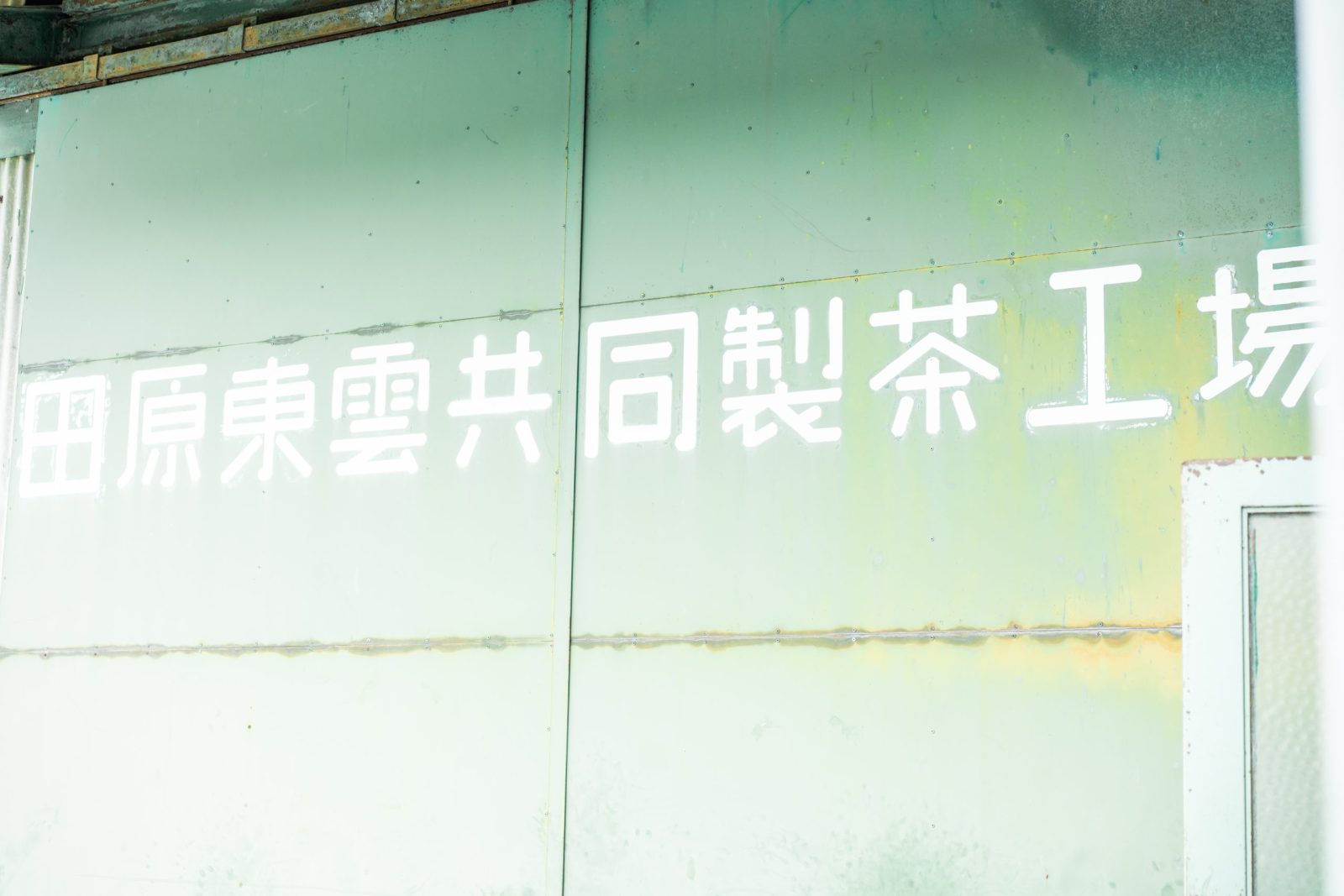

佐和 もともとここの工場は、最初は11人で使っててん。

でもみんな不景気で辞めていったりしてね…農協さんのところの集団の工場に入っていったり。

今は、うちともう一軒の農家さんの二軒でまわしてるんやけど、二軒で使うにはかなり大きいねん。

それだけ油もいるし、経費もかかるから大変で。

無農薬でお茶作ってる農家さんで、時々使いに来てくれる人もいたりするけどね。

個人で加工できる工場も、段々減ってきてるのもあるかな。

農協さんのところの工場なんて、絶対個人には貸してくれへんし。

私も段々と工場のある有難さがわかってきたかな。

独身の頃は、工場を使うのも「ラッキー!あいてた!」ぐらいにしか思ってなかったけど、この工場が動いてることはすごいことやな〜っていうことが少しずつわかってきて、今はこの工場を遺していきたい!っていう思いが強いんです。

知り合いの農家さんの息子さんで、本格的に農業をやり始めた子もいるけど、若い子一人でここを使うのは絶対厳しいから、その子自身も悩んでるみたいで。

お茶が景気良くて、作れば作るほど良い!っていうのなら良いんやけど、これだけ大きい工場をまわすのは、今はやればやるほど赤字やからね…。

製茶工場は存続の危機

ー 茶農家さんの減少により、製茶工場は存続の危機。それに加えて、製茶した茶葉を出荷する時にも苦悩があるそうだ。

佐和 個人で売る分だけじゃなくて、農協さん経由で茶商さんが実際に来て、茶葉を見て値段をつけていくこともあるんやけど…その値段がほんまにもう安いから…。

みんなそんなんやとお茶作らへんで…っていうような値段なんですよ。

かぶせ茶やとね、被せで黒い幕をしてさ、それだけでも一苦労やのに、収穫する時にまたその幕を取って、何百万もする大型機械で刈り取って、それで出来たお茶の値段がこれか…って思うと…ねぇ…。

ー かなり手間ひま、コストをかけて大切に作ったものがそんな扱いをされると、悲しいですよね…。

佐和 うん、それがすごい悔しくて…。

それで3年ぐらい前に、ちょっとイベントを企画しよう!と思って。

田原のやま里市場に、お茶農家さん5人ぐらい呼んだり、知り合いのケーキ屋さんとかパン屋さんに自分のお茶を渡して、お茶の商品を開発してもらったりして、村でマルシェをしてるんです。

それが「田原cha茶chaカーニバル」っていうやつで。

ー 可愛い名前ですね!

佐和 そうなんですよ〜!笑

一年に一回やってて、今年(2023年)は11月19日の日曜日にやるんです。

お茶の飲み方講座とか、村の人のハーブと和紅茶を使ってオリジナルのお茶を作ったりとか、お茶のイベントを通して、暮らしの中にお茶をもっと取り入れてもらえるようになったら良いなって。

ー すごく楽しそうなイベント!是非行ってみたいと思った。製茶工場の最後に、時代を感じる茶箱を見せてもらった。かっこいい!

佐和 昔はこういうの木の箱でお茶を保管してて。

中は金属になってて、湿気とかも通さないようになってます。

誰のものかわかるように、あんな風に名前を書いてて。

昔はこのあたりは、お茶をやってない人のほうが少なかったんですよ。

ほとんどの人がやってて、出荷場に持っていく茶農家の軽トラが数珠つなぎにずら〜っと並んで順番待ちしてる時代もあったんです。

ー 今とは全く異なる、お茶が盛んだった時代の話に驚いた。それってどれぐらい前の話ですか?

佐和 80年代とかかな〜もしかしたら90年代もそうやったかもしらんけどね。

ー 佐和さんがここで茶農家を始めた頃は、周りの茶農家さん達はどんな感じの人が多かったんですか?

佐和 私世代の女の人が園主としてやってる人って居なかったと思います。

その頃は、大体50代〜60代ぐらいの御夫婦がメインでやってたかな。

その人達が、今80何歳とかになってはったりとか。

もう高齢やから、その人達ももう辞めるかどうか?ってなってきてたりするね。

年齢的にも大変やから、もうそういうおじいちゃんおばあちゃん達は、かぶせ茶を辞めて、露地栽培にしてたり。

お茶の値段は安くなってしまうけど、それでも土地を守っていきたい!って言ってやってはるね…。

奈良県は、新規就農する子には「苺」を勧めるみたいで。

最初から何千万とか借金して、ハウスとか設備投資をせなあかんけど、今は苺は景気が良いしいけるよ!って言われるらしい。

でも結局体力面とか、上手くいかなかったりで、辞めていってる子はおるみたいで…借金だけ残ってるんやろね…。

ー 世代ごとに、色々な問題があるようだ…。では、いつもとても明るい佐和さんですが、佐和さん自身が今困ってることや悩んでることはありますか?

佐和 やっぱり現代のお茶離れから、茶農家さんが減ってきてることが一番かな…。

茶畑も荒れていくし、それを見るのは辛いかな。

でも、個人の力ではやっぱりどうにもできないから、少しずつでもイベントをやってみたりとか、仲間を募ってアイデアを出し合ったりして、そこからまた違う展開に繋げて、動かしていけたら良いんですけどね。

(後編につづく)

【 マーケットの向こう側 】vol.4 田原ナチュラルファーム 前編 福井佐和

NARAFOODSHEDと五ふしの草の共同制作で特別連載。

食べることを深く知り、考え、作り手や届け手、食べ手の思いを聞くことをテーマに、

街のファーマーズマーケットやファームスタンドがガイド的に寄稿、連載するルポルタージュ「マーケットの向こう側」。

マーケットや、地域の農家さん、関係する八百屋さん、繋がるいろんな作り手、食べ手の方々の裏側というか、奥行きに触れていただけたらと思います。

今回は奈良市田原地区の柱。田原ナチュラルファーム、福井佐和さんです。

/ 聞き手: 三宅翔子 / 写真:中部里保 /編集: 榊原一憲

人もお茶も野菜も虫も、みんな「結“ゆい”」でつながる。

春日山の東側、緑広がる田原の里に自然農法を実践している大和茶畑、「田原ナチュラル・ファーム」がある。

奈良市中心部から車でわずか20分ほど…こんなにのどかで自然の溢れた場所があるとは知らなかった。

一面緑の綺麗な茶畑、清々しい夏の青空、つい呼吸も深まり、見惚れてしまっていた。

そんな中、太陽のような明るい笑顔が素敵な、代表の福井佐和さんが迎えてくれ、早速茶畑に案内してくださった。

茶畑までの道中、竹林を抜けていく。

しっとりと潤いも感じる澄んだ道、まさにジブリの世界のようだった。

きっかけは野良旅

ー 農業を始めたきっかけはあるんですか?

佐和 若い頃は、もともと百貨店で働いてたんです。

特に不自由のない生活をしていたんやけどね…その頃偶然本屋さんで「あなたが選ぶ生き方」という本を見つけて、ピンときてすぐ買って帰りました。

そこに鹿児島のえらぶ島(沖永良部島)の百合の刈り取りのお手伝い募集の記事があって、すぐに行きたい!と思って。

親は最初びっくりしてたけど、たまたま同じ奈良から同年代の女の子が行くことになっていて、親もそれならいいよと送り出してくれて。

そこで5日間ぐらいファームステイしたんやけど、すごい楽しかってね。笑

それをきっかけに、全国色々な場所へ農業体験に行ったかなぁ。ジャガイモ掘りにも行ったりね。野良旅やね!笑

奈良の歌姫農園にも通ってて。

最初はオーガニックレストランでバイトしながらの家庭菜園からの始まりやったけど、2002年から農業を始めて、2004年から茶農家になったかな。

意外とバイトをしていた頃のほうが、体力面も含めて大変やって。

時間を農業に100%使われへんかったからね。

ー 何故いろんな農作物がある中で、お茶に辿り着いたのですか?

一年に一回新茶の刈り取りの時期に、手伝ってと言われたのがきっかけかな。

もともと野菜を育ててたんですけど、お茶もいいなぁと思って。

ー そうなんですね。では、何故田原で始められたんですか?

佐和 この田原の土地を選んだのは、歌姫農園の阿藤先生に勧めてもらったのがきっかけです。

当時は新大宮に住んでたから、田原やと近いし、お茶やりたいんやったら、君は奈良の子やから大和茶の産地が良いんちゃう?って言ってくれて。

月ヶ瀬とかやとちょっと遠いし、田原ちょうど良いんちゃう?って。

それで阿藤先生と二人で田原に見に来た時に、偶然ファブリルっていうギャラリーを見つけて、オーナーのいずみさんに出会って、事情を説明したら土地を紹介してくれはって。

そこから色々繋がっていったって感じかな。

ー 上から見下ろす茶畑もまた迫力があった。佐和さんは、ご主人の福井豊さんとともにお茶の栽培に取り組んでいる。

佐和 ここから半分が私の畑で、ここから半分が主人の畑です。

もともとお互いこの地域のお茶農家をしていて、畑も隣同士で、それで出逢って結婚したんやけどね。

当時は主人は慣行栽培をしていて、私は自然農法で。

主人は、一部分を農薬や化学肥料を使わない栽培方法に変えてくれました。

品種はやぶきたやね。

ー ご主人の畑と比べて、佐和さんの畑はとてもワイルドだ。

佐和 これも手を入れなあかんのやけど、そこまで手がまわってなくて、今はこんな感じで。笑

一般的に、お茶は一年で四回刈り取りをします。新茶、番茶、二番茶、秋番茶と。

でも、私は刈り取りは二回だけで。

あとは、見ての通り、田原の茶畑は急勾配が多くて。

静岡とかやと平坦やねんけどね。

刈り取る時にここを乗用の刈り取り機で降りていくんやけど、結構危険で…怪我したり、亡くなる方もいるみたいで。

この前も知り合いの農家さんが、何かに引っ掛かって、ごろんごろんってなったみたい。

ー ここを刈り取り機で下りるんですか!?と驚くような急勾配だった。危険も伴う茶農家さんの仕事。ワイルドな茶の木の葉に、朝露が綺麗に輝いていた。茶畑の後、製茶工場に案内してもらった。外観から味のある建物。足を踏み入れると、想像以上の広さに驚いた。歴史を感じる機械がずらりと並ぶ。おぉ〜!と思わず声が出た。ここは絶対残したいねん〜と佐和さん

佐和 畑で刈り取った葉っぱを乗せた車をそのまま横付けして、製茶工場に入れれるようになってます。

煎茶を作る時は、葉っぱを刈った瞬間に発酵がじわっと始まって熱くなってくるんで、早く工場に持ってきて加工していきます。

大体5〜6時間で、生葉から荒茶の形にできるかな。

この工場では、荒茶の段階までやってて、百貨店で売ってるような、針のような形のお茶にまで加工する場合は、また別の工場に持って行って大きさを選別したりしています。

でも、私は自分で売る時は、そこまでしなくて、荒茶の状態で売ってて。

大きいのや小さいのとか、色んな部分が混ざってるほうが美味しいよ〜と言ってくれはる人も割と多いしね。

(中編につづく)

土を感じるミニマーケット 秋編

パタゴニア大阪との協働プロジェクト。

ぜひぜひ参加してみてください。

<土を感じるミニマーケット -farmers market- >

環境再生型農業、有機農業や不耕起栽培、無肥料栽培の農家さんや、

食べものの生産・加工・流通に精通する人が「小さく集まり、土や大地の恵みを感じとるミニマーケット」です。

環境負荷を最小限に抑えた農作物や、加工品、プロダクトが集まります。

◯ワークショップ&トーク:

当日は以下のワークショップを開催予定です。

「ベンガラ染めワークショップ」

■日時:2023年11月4日(土)

10:30~14:30

■参加費:無料

■場所:パタゴニアサーフ大阪前 中之島バンクス

■お問合せ、参加者情報は、五ふしの草のSNS @itsufushi にて

農業の話をしよう 秋編

やっと秋めいて涼しくなってきました。

やっと秋めいて涼しくなってきました。

ぜひ参加してみてください。

<農業の話をしよう 秋 -健全な土壌を育む農業を目指して- トーク&セッションイベント>

オーガニックや自然栽培など、いろんな農業の話をしませんか?

生産者を招き、暮らしの基本「食べること」を通して、

地域の風土、生産、流通、消費の問題や課題に対し、

どんなアプローチができるかを考え、学ぶ場です。

ゲスト:

中野展宏(曽爾村・畑のあかり)@hatakenoakari

岡祥満(葛城市・めぐるふぁーむ) @meguru.farm

■日時:2023年11月4日(土)

19:30開場/19:40開始/21:10終了

■参加費:無料(要予約)

■場所:パタゴニア大阪

大阪府大阪市中央区南船場3-4-22東道ビル

■ご予約・お問合せ:

パタゴニア大阪 TEL 06-6258-0366

■定員:35名

*申込先着順で定員になり次第、締め切らせていただきます

#patagonia

#パタゴニア

#パタゴニア大阪

【 マーケットの向こう側 】vol.3 oyatsu somaya 後編 岡本太材、梨衣

NARAFOODSHEDと五ふしの草の共同制作で特別連載。

食べることを深く知り、考え、作り手や届け手、食べ手の思いを聞くことをテーマに、街のファーマーズマーケットやファームスタンドがガイド的に寄稿、連載するルポルタージュ「マーケットの向こう側」。マーケットや、地域の農家さん、関係する八百屋さん、繋がるいろんな作り手、食べ手の方々の裏側というか、奥行きに触れていただけたらと思います。

前回に引き続き、oyatsu somayaさん。後編です。

/ 聞き手: 船尾佳代 / 写真:中部里保 /編集: 榊原一憲

優しい想いのバトンを継ないでいきたいなと思っています。

― 太材さんは謙虚に、目の前のことに対してニュートラルに対峙されている。そしてご自身ができることとできないことを見極めている。農業はめぐる季節の中でできることのタイミング、チャンスが重要だ。一度失敗すると一年待たなければならない。情報や経験をお互いに共有できる農家さんコミュニティというのが大切なのだ。一人勝ちしようとする世界に太材さんたちはいない。さらに大切なことについて太材さんは話してくれた。

太材 種はやっぱり大事ですね。種は在来種とか固定種を買います。ほかは近所のおっちゃんからもらったり。名前は知らんけどずっと作ってておいしいねんって言って、種をくれました。もう何十年も作ってはる豆です。これは自家採取したスイカ、ルッコラ、オクラ3種類、紫とうがらし、ほおずき、ボリジ。ボリジって青い花が咲くハーブで食べられるんです。ハチとか虫を呼んでくれるんで、受粉を助けてくれる。だから畑の周りに何ヶ所か植えたりしています。かぼちゃとかほぼ人工授粉してないんですよ。勝手にハチがやってくれてます。ところどころに、虫がいてるんで一緒に受粉してもらうような感じ。最初は全部、自家採取しようとしてたんですけど、葉物はあんまり種取ってなくて。種苗会社さんのことを考えたら買わせてもらえるのはちゃんと買わせてもらった方がいいなと思って。固定種や在来種のような種は自家採種出来る。購入者が自家採種したら、もう次の年から種が売れにくくなるかもしれない。だから自家採種の難易度の高い野菜、例えば混ざりやすいものとか形質がどんどん変わってしまうアブラナ科とかは購入させてもらっています。僕らの購入量なんて微々たるものですが、少しでも大切な種苗会社さんを支えられたら良いなと。自家採取もしたいので、混ざりにくくて種が取りやすいトマト、ナス、かぼちゃ、豆とかは自分で採ります。

― ビンや小袋に入ったたくさんの種を見せてくれた。一つの野菜でも何種類も種がある。

太材 今は30種類くらいの野菜を作っています。最初は、50近かったんです。めっちゃ面積狭いくせにいろいろ欲張ってやってしまって、どれも中途半端で。肥料なしやから、多分慣行農家の人の下手したら100分の1の収穫量くらいかもしれなくて。ちゃんと収穫量を増やさないとあかんなと思って種類を絞ることにしました。ナスは3種類してたんですけど今年は1種類にして、来年また別の1種類にして種も繋いでいきます。小豆も、ここらへんの在来種の宇陀大納言ってあるんですけど昔からいろいろ探し回って、全然手に入らなくて。宇陀大納言は作ってない、残ってないと言われて。宇陀の小豆農家さんにもコンタクト取ってみたんですけど、農家さん同士、交換していろんな小豆が交配してしまってて、もう多分遺伝子的に変わってるからって言われました。もうあかんのかなと思ってたら、種を大事に採り継いでいらしゃる方が宇陀大納言を持っていらっしゃって。2さやだけちょっと分けてもらえたんです。これ絶対に守らんなあかん、死守せなあかんと思って。鹿に食われましたなんてことになったらあかんし、3メートルの柵を建てたのはこの小豆守るためもあるんです。自分でずっと取ってる小豆もあるんですけど、宇陀大納言をこっちで復活できたらいいなと思って。遺伝子検査もして、ちゃんと正真正銘、宇陀大納言の遺伝子と合致したやつらしいです。絶対に失敗できないですよね。僕もこの種取ってるけど、自分で失敗したらもう途切れてしまうっていう恐怖がいつもあるんですよ。だから若手農家とかじゃなくても、協力してくれるおっちゃんとかいてるんで、みんなでリスク分散しながら育てていけたらな。と思ってます。苗とか種を渡してるんで、もし僕が失敗したらまた分けてくださいって言えるように、広げてやってもらってます。やっぱり獣害がすごい。向こうも生きるために必死やから、容赦なく食べられる。ほんまに綺麗になくなっちゃうんです。岡くん(めぐるふぁーむ)とかともそういう話ししてて、お互いの育ててる固定種とか、在来種を交換とかできたらいいなという話もしてるんで。最近は種の自給率を上げるために種を取る、消えゆく在来種や固定種を守らないといけないとか言われていますよね。もちろんそれもそうなんですが、そんな小難しい事はあまり考えてなくて。種を交換するってめっちゃロマンやと思ってて。実際に今残っている野菜の種達は、調べたり話しを聞いていると、単純に「美味しいから」、「自分の子どもや孫が好きだから」とか、嫁入りのときに種を持たせたとか、そんな人々の優しい想いや気持ちで継ながれ続けてきたものが多いって感じています。種はその土地の文化そのものやと思っています。育てているとき、これはどんな想いで継ながれてきたのかな?と考えるだけで楽しいし、ワクワクしますね。ロマンがあるな〜って。近所のおっちゃんにもらった名前のないあの豆の種も、多分もう何十年もここにしっかり馴染んでるし、そういうのもちゃんと残していけたら最高です。そんな先人達の優しい想いのバトンを継ないでいきたいなと思っています。

ー 貴重な種が手に入っても一人で抱きかかえない。貴重だから独り占めして付加価値をつけて…などと俗っぽいことにはならず、貴重だからこそ一人ではなく信頼のおける人たちと育て種を採り継いでいこうとされていた。奈良FOODSHEDファーマーズマーケットでも以前、種の交換会をしていたことをお伝えした。農家さん主体で種の交換会が復活してくれるのではと期待している。ここで梨衣さんにも今に至るお話をお聞きする。

梨衣 宮崎について行ったときは、私はお料理の勉強をしようと思っていました。宮崎でレストランとかカフェとかでいろいろ働いて、ホテルのレストランで運よく働けることになって。前菜を作らせてもらっていたんですけど、デザートやりたいって言ってたから、パティシエの方がデザート作るときには見においでって言ってくださったり、やりたいことあったらやってみていいよって言ってくださるところでした。珍しいものも食べさせてくれたり。前の職場では忙しく、時間もなかったので、休憩中は菓子パン等を食べていて、食事に気をつかう余裕も心のゆとりもなかったんです。宮崎に引っ越して、農に触れたり、調理の仕事をすることで、食について考えるきっかけになりました。身体によいものを取り入れたいと思うようになり、添加物なども摂らないように。前は「美味しい」の範囲が広くなってしまってたから、ホテルのレストランでたくさん味見とかさせてもらって、「お金をいただける味」っていうのを自分の舌で知ることができました。そんな下地があって今作っているお菓子は独学で試行錯誤しながら作っています。今は日本の古来からの発酵という技術の良さも取り込めたらと思って、米麹の甘酒を使ったスコーンなどを作っています。私はおやつという響きが好きで。ちょっとほっとするというか。子どもの頃、母親がよくおやつを作ってくれていたんですが、子どもの頃「おやつにしよー」って呼ばれた時、とても嬉しくて、幸せな気持ちになりました。色んな人と一緒に食べることで、コミュニケーションも生まれる。おやつという言葉にはすごく幸せが詰まっているというか、魅力があるなと思いました。だから屋号にもおやつという言葉を入れたかったんです。おこがましいですが、私達の作るおやつも食べてくれた人にとって、ホッとするひとときとか、少しでも笑顔や前向きに何かを考えてもらうきっかけとか、そういった瞬間に私達のおやつがご一緒出来ていたら嬉しいです。ご近所さんも「何かあったらお菓子はここ」みたいに買ってくださったり、手土産に使ってくださったり、ありがたいです。最近では自分の子どもさんが結婚の挨拶に行くときのお菓子に選んでくださったり、そういう大事なときのお菓子に選んでくださったり繋がりがどんどん出てきて嬉しいです。

―「太材さんが農業」で「梨衣さんがお菓子」という分業ではないそうだ。

太材 お互い手伝いながらですね。僕はあんまりこねるとか得意じゃないんで、粉を計量したり洗い物したりとか、下準備やってバトンタッチしてっていう感じで一緒にずっとやってきてます。畑も一緒にやってますし、桑の実を収穫するときは僕が妻を担いで肩車で採ったり。

― 危ないから脚立を買ってね、とみんなで笑いながら、お二人が今までずっと二人三脚でやってこられたことを想像する。以前からoyatsu somayaさんのお菓子を食べておいしかったよ!と感想を伝えると、梨衣さんより太材さんが先に「よかったー」と言って安堵の表情を浮かべるのが印象的に残っていた。お二人で作ったお野菜入りの、お二人で作ったお菓子たちだったからだと納得できた。そのoyatsu somayaのソマヤとは今お住まいの場所の旧地名が「そまや」ということに由来しているそうだ。「そまや」とは杣人(きこり)が住む場所を意味する。どうして曽爾村に移り住んで来られたのか。

太材 もともとおじいさんの代まで暮らしていた場所なんです。父が中学のときに奈良市に引っ越して。だから、最初、「誰々さんのひ孫か?」みたいな感じで近所の方は話しかけてくれました。さかのぼったらこのあたりみんな親戚なんちゃうかな。僕らがやってる畑も、元々この先祖が耕した畑だったんで、そこまた戻ってきて使わしてもらってるっていう感慨深いものがあります。なじみのある縁のある場所ですけど、最初はいろいろ言われました。草生やしてたらみっともないとか、お前のところから虫わいてくるとか、農薬も肥料もなしでできるわけないとか。若い子がやることはわからんわって。わかってもらうためにも絶対こっちから挨拶するようにしました。どれだけ離れてても、こっちから挨拶して、どんどん話しかけて、世間話とかもするようになって。みなさんのやり方とは違いますが、自分で納得するまでやってみたいんですって言って。そうこうしてる間に、やり方を理解してくれて、興味をもってくれるようになって。マメ科の雑草って肥料代わりになるんですけど、それ伝えたら、そしたら抜かんと置いとくわって言ってくれるようになったり、苗とか種をわけてくれって言われたり、今は応援してもらう感じになっています。やっぱり積極的に村の人らと関わっていくことをしないといけないと思います。うわさって良いものでも悪いものでも広まるのは早いんです。あっという間に広がるので、誰とも関わらずやってたらずっと誤解が解けない。そうなったら多分すごい住みづらくなってしまいますね。どんどん関わっていくようにしているから、この畑使わへんか、とか、ここやったら何してても文句言われへんで、とか言ってくれるようになって。ほんまうれしい。ほんと応援してもらっています。そこに住んでいるっていうことだけじゃなくて、早く何をしてるかっていうのを伝えて、安心感を持ってもらえるようにしました。警戒してはるから、ちゃんと応援してもらえるように。村で事業をするなら基盤を作っておかないとあかんなと思って、それは最初気をつけていました。なかなか、こっちから行くのもドキドキするんですよね、出来上がっている人らのコミュニティに入るって結構勇気いるんすけど、1回しっかり入ったら、向こうも心を開いてくれはるから。中途半端じゃなくてしっかり入らないとあかんなと思っています。それと、消防団とか村の一員としての役割を果たすのも大事。僕、今、組頭なんですよ。役員もやってます。妻も保健推進委員やってて。そういうふうに僕らのことを頼ってくれはるようにもなってきてるから、うれしいですね。田舎って人間関係めちゃめちゃ大事です。人は少ないけど密やからやね。

僕らがやってるお菓子や農業は目的じゃなくて、奈良や曽爾を盛り上げる手段

太材 今はもっとガンガンいってますよ。山菜の旬とか使い方とかわからないとき、近所のおっちゃんおばちゃんちに、ピンポンピンポーンって押して、これわかります?って押しかけます。おっちゃんおばちゃんたち知識量すごいし、調べるより聞いた方がいいでしょ。もっと美味しい食べ方とかどういう下処理するのかとか。めっちゃ教えてくれます。こんなふうに村の人たちにすごい助けられてると思う。本来の農村の生き方のような感じしますけどね。何かあったらみんなで助け合うみたいな。それを経験させてもらっています。

あと、初めて作る野菜は、試しに食べてもらったりしています。けっこう珍しい野菜作ったりもしてるんですけど、近所のおばちゃんたちに配って、それぞれいろんな調理法で料理しはったのを聞いて。1回で、いろんな調理法の情報収集させてもらっています。僕らだけではいろいろ試せないですし。そしたら売るときにこういう使い方できますよってお客様に提案できて助かっています。おばちゃんたちは野菜の味にも正直に感想言ってくれはるし。そういう間柄になってます。

僕はおっちゃんおばちゃんたちと話すのが好きだから、こんな風にできていますけど、みんながみんなそうじゃなくて。地元の人と移住者ってコミュニティが分かれてしまうことが多いんです。お互い仲良くしたいと思っているのにお互い一歩が踏み出せない。だから村の行事に若い移住者を誘ったり、若者のイベントに近所のおっちゃんおばちゃんたちを誘ったりして、仲を取り持つというか、お互いが絡んでいけるようにしています。

― 「わからなかったらピンポン」にはかなり驚いた。お二人はご近所さんたち全員の孫みたいな存在。さらに田舎あるあるのご近所さんとの野菜の交換という習慣をうまく活用していた。師匠のような、料理法の引き出しが豊富な農家さんへの一歩だ。太材さんはあっけらかんと垣根が低い。梨衣さんはいつもニコニコしている。近所の方々に応援してもらっているのが想像できるし、地元の方と移住者を繋ぐ役割も自然とやってのけているのだろう。最後に今後の目標についてお聞きした。

太材 人が集まる場所を作りたいです。カフェじゃなくてもいいので、例えば種取りのワークショップちゃんとできるん空間であったり。僕らがもうちょっと求心力を持てたら、曽爾村の人らの野菜を扱いたい。僕らがやってるお菓子や農業は目的じゃなくて、奈良や曽爾を盛り上げる手段なので。せっかくやからこだわって作ってる人たちの野菜や物をちゃんと買って、僕らがPRするっていう方がいいと思って。だから曽爾の特産物で専門の農家さんがいてる、ほうれん草とトマトは自分で作らないことにしました。ほうれん草は種の実の山下さんのを使わせてもらってスコーン作ったりしてるので。こだわって作ってはるほうれん草を紹介したいですし。トマトは畑のあかりの中野くんのものでキッシュとかに使わせてもらいます。お菓子に使ってとか結構量もいるので、それはもうちゃんと買わせてもらう。規格外のものもお菓子に加工するなら問題なく使えるから、そうやってお金の流れも作って、僕らのお菓子の通販を通して全国の人に食べてもらえる。種の実のほうれん草、畑のあかりのトマトを知ってもらえる機会になればいいなと。そういうウィンウィンの関係を広げられたらいいなと思います。

― 太材さんは「僕」ではなく「僕ら」とおっしゃることが多かった。一緒に農業とお菓子作りをしている梨衣さんとの二人を指すこともあり、曽爾村の若手農家仲間を指すこともあり、もしかしたら受粉を一緒にしてくれるハチたちも「僕ら」に含まれていたかもしれない。個としての意志や考えは明確で固く、でも同時に個としての存在は重要視していないように思えた。謙虚にみんなで一緒にいい結果を出そうと工夫されている。また、oyatsu somayaさんの屋号からは農家さんということが分からないし、「農家」というアピールがほぼないし、野菜ではなく「オヤツ」だし旧地名の「ソマヤ」だし、私にはいろいろと謎だった。お話を聞いて、二人で作った最終形態のものがおいしいおやつだから「オヤツ」で、個よりもみんな、コミュニティの一員としての意識が高く、ご先祖の場所を大切にしているから「ソマヤ」なのだと。お二人の大切にしていることが込められているのかなと想像する。今回は端境期のタイミング取材にお邪魔させていただいたので、たくさんの野菜が実っている時期にもまた畑を見せていただきたいと思う。たくさんの種類のお野菜たちが草や虫たちとともに育っているのを見られるのが楽しみ。お二人の作った玉ねぎ入りのあまじょっぱいクラッカーがおすすめです。

vol.3 終わり

【 マーケットの向こう側 】vol.3 oyatsu somaya 前編 岡本太材、梨衣

NARAFOODSHEDと五ふしの草の共同制作で特別連載。

食べることを深く知り、考え、作り手や届け手、食べ手の思いを聞くことをテーマに、街のファーマーズマーケットやファームスタンドがガイド的に寄稿、連載するルポルタージュ「マーケットの向こう側」。マーケットや、地域の農家さん、関係する八百屋さん、繋がるいろんな作り手、食べ手の方々の裏側というか、奥行きに触れていただけたらと思います。今回はoyatsu somayaさんです。

/ 聞き手: 船尾佳代 / 写真:中部里保 /編集: 榊原一憲

3メートルの柵で守られている20センチのブルーベリー。

鹿対策で3メートルの柵で囲まれた畑に案内していただいた。やはり山あいは鹿などの動物との折り合いが難しい。

草をかき分けて一本の小枝のような20センチほどの木を見せてくださった。

太材 ここにきて3年、苦楽を共にしたブルーベリーなんですよ。ずっと一緒。でも一晩で鹿にかじられまくってしまって。やっとちょっと新芽出てきてくれて、ほんま嬉しい。かわいいんですよ、こいつがまた。鹿にかじられないようちょっと草生やして隠してるんです。

ちょこっとかわいい黄緑の芽が出ている。一見すると草が生えているだけ?と思ってしまう畑の中に、よく見るとたくさんいろいろな木や野菜が隠れていて、夜な夜な鹿たちの宴が行われるのもうなずけるほどに畑は豊かだった。ブルーベリー、いちじく、すもも、ひよこ豆が植えられ、桑、イタドリ、フキ、山椒、三つ葉、よもぎなどが自生し、少し離れたところには茶の木や栗の木も元気に育っている。さらにハウスの中には、温床(落ち葉や米ぬかを重ねて発酵させるところ)の熱を利用して育てられたたくさんの苗たちが並ぶ。

― たくさんの種類のお野菜と、ケーキやお菓子を作っていらっしゃる oyatsu somayaのお二人、岡本太材(たかき)さん、梨衣(りえ)さんご夫妻の畑にお邪魔させていただいた。oyatsu somaya を始める経緯を伺う。

直接的に命を奪っている感覚を持ちづらいと思った

太材 前職は雑貨のセレクトショップの社員で。そこで妻も一緒に働いていました。そこで4年ぐらい働いてて、ちょっと体壊したタイミングあって。それが岐路でしたね。元々奈良県も何か盛り上げられへんかなと思っていました。何か…うまいもんなし県とか、鹿しかおらん県とか、大仏か鹿みたいなことばっかり言われるじゃないですか。何かもっと奈良を盛り上げられることできないかなと、ずっと漠然と、高校生くらいから思ってたんです。奈良県のために何かやりたいなとか、魅力発信できるようなことをしたいなと思ってて。体壊して、復職するかどうか悩んだんですけど、いやもうちょっとやりたいことやろうと思って。奈良でカフェをしようと思ってました。うちのおじいさんとか昔、畑やってて、その採れたての野菜の美味しさは、やっぱりスーパーとかとは全然違うし。人間ってやっぱり、食は絶対にいるものやから。活力だから。そして食と農は切り離せへんとこで。最初カフェだけと思ったけど、いやもう食材から作ろうと思って、うちのおじいさんみたいな美味しい野菜作りたいなと思って。

太材 縁あって宮崎市の有機農業の農業法人で働けることになりました。妻がついていくと言ってくれたのでそのタイミングで結婚しようってことになって。宮崎では僕は農業、妻は飲食、それぞれ勉強しました。宮崎は農業が盛んで、食料自給率が200パーセントだとか。農薬に頼らない栽培方法を勉強出来ると思って行きました。でも、病気が蔓延したりすると、いたしかたなく農薬をかけることもあって。最初はJAS規格でもいけるような農薬。それでは病気や虫の食害を抑え切れなくて、次第にもっと強力な農薬を使用しないといけなくなる。その中で、「薬はかけたくないけど、これをかければ何とかお金には換えられる」という会話になりました。そこで「農薬は最後に頼れる物で、農家の精神的な安定の役割もある」と感じました。実際、農薬を散布すると虫がのたうち回って溶けて死んでいくのを目撃して。それは初めての体験で衝撃でした。農薬は効率よく虫も殺せるけど、直接的に命を奪っている感覚を持ちづらいと思った。命を奪うことを否定している訳ではありません。「殺す殺される」で成り立っているのが自然界なので。こちらも生きていくためには、他の命を奪って生きていますから。でも何年か体験してみても、どうしても慣れていくことはなかったんです。

だから農薬を使わないでやるにはどうしたらいか考えて、追求したいと思っていました。自分でしっかり勉強せなあかんわって思って。だからその農業法人で働いているときも、こそっと自分できゅうりを隠して種とってみようとか、F1の種をとったらどうなるのかとかいろいろやってみました。やれるだけ実験しようと思って。せっかく宮崎まで来たんだし自分でどんどんやっていかないとって思っていろいろやっていましたね。

太材 あと、働きながらずっと違和感があって。堆肥とか屋根なしの所で管理してたのもありますが、完熟ではない状態で畑に入れたり、土壌分析かけて、かなり窒素過多となっていても、堆肥を減らすことで作物ができないのが怖いからまた何トンも施肥したり。これは土壌や河川の汚れにつながらないのか、とか、、農業資材のごみとか、冬場のビニールハウスの暖房費も気になるところでした。農業資材を使うのは商業的な農業には必要だし、仕方ないけれど、自分で作ったものを自分や極々身近な圏内の人々に食べてもらうという本来の循環の中で、栽培に多額のお金がかかるのに違和感があって。そもそも食、農業って生きていく上で絶対必要なことじゃないですか。生きていく上での根源としての農にたくさんのお金がかかるっていうのはそもそも生きていけないってことじゃないのかなって思って。それがすごい違和感で、お金から切り離したやり方できひんのかなって考えていました。種も値段がめっちゃ上がってるけど、お金なかったら種買われへんっていうのはおかしな話やなと思って。

― 初めて関わった農で、思い描いていたこととのギャップに悶々としながらも、こっそり実験や観察をして、経験を自身の理想につなげようとされていた。この農業法人で働いていた期間も自分にとってとても大きいものになったとおっしゃっていた。嘆かずあきらめずなんかやってやろうと、置かれた環境の中でできるベストを探す。ではどのようにして今の農法の基礎を身につけられたのだろう。

太材 すごい師匠がいるんです。僕が行ってた農業法人を卒業した人が自然と調和のとれたやり方で独学で農業してはるって聞いて、そこ紹介してもらって畑行かせてもらったときに、ほんまにもう、草の中に野菜あって。畝の草たちはお互い邪魔することなく生えているのに野菜には同じように適用できないのかって、共存共栄関係でできないのかなってずっと疑問に思っていたんですけど、その疑問が晴れたような気持になりました。散々、自然農とか自然栽培はできひんって言われたんですけど、こぼれ種とかで出てきてる人参とかもあって。農業法人ではあんなにおばあちゃん、おじいちゃん勢ぞろいで草とってたのに、草の中関係なく、こんなに人参生えるのってできるどういうこと?ってびっくりしたと同時に、やっぱできるやん!って嬉しくなって。草のなかでうまいことでバランスとってやってはった。めっちゃ教えてもらいたいと思って、教えてくださいって言って、1年間そこに行かせてもらって。そこは一緒に作業させてもらうってことで、お金はないんで生活費を稼ぐために野菜居酒屋でバイトしてました。宮崎は3年のうちの2年は農業法人で1年はこの師匠のところです。

太材 すごい職人っていう感じで仙人みたいな人で。種も繋げて自然のやり方でやってはった。実際、野菜も美味しかったから、飲食店とかから卸してしてくださいって言ってくるんですけど、ここには卸したくないとか言うんですよ。色とか形しか見ないのは料理人失格やって思ってはって。師匠自身、何十年も料理してはるんすけども、お酒にも精通してて、提案もできるから、飲食店の人たちが「うちに卸してください」って頼ってましたね。信頼されてた。農家って、野菜を自分の子どもと思ってるから、美味しく、食べてくれるところに行ってほしいなと思う。やっぱり勉強熱心じゃなかったり、全部どうしたらいいかって頼り切ってる飲食店は断っていましたね。売るのを断る農家もいるんです。僕は「野菜売るんやったらこういう使い方とかできますよって提案したらいいですよね」とか言ってたら、「いやそれはもう消費者甘やかしすぎだ」と怒られて。「野菜の使い方は自分で確認できる人に売った方がいい。」って厳しいことも言ってました。その人からブルーベリーとかもらったんですよ。僕が帰るときにブルーベリーを挿し木して持たせてくれたんです。

― 冒頭の、小枝になってしまったあの20センチのブルーベリーは師匠から分けてもらったものだった。

太材 あんなことになってるなんて師匠にはよう言わんけど。よう言わんけどなんとか芽はでてきてくれから、ほんまよかったーって思ってて。そういう思いの詰まったブルーベリーなんですよ。だからそれを繋いで、ここでできたやつを送ろうと思ってて、ほんとは今年送れるはずやったんですけど、あの状態に…

太材 師匠の話に戻りますけど、職人肌だけどすごい優しい人でね、ほんとめっちゃいい出会いでしたね。師匠の畑はほんまに感動しました。師匠の畑はずっと居れるんです。居心地がよくて。草や虫を敵としない自然な考え方だけど、その瞬間に何かあらゆるものから解放されたような気持ちになりました。色んな草が生えてて、色んな虫がいて、それが当然やなと。「草見つけたらひけ」やったから。ちゃんと虫がいる生活圏もちゃんと残さないと。自分も経験してるけど、やっぱり全部取ったら絶対やられるんですよ。野菜しか食べるもんなかったら、虫は野菜食べますよね。奪ったら奪われるからちゃんとそこは考えて、やらなあかん。半分ずつ刈って、次こっち刈って、すみ分けて。全体の調和を考える、その場やその畝だけを見るんじゃなくて、自分が身を置く自然全体を俯瞰して見るという考え方が大事というのを学ばせてもらいました。

生命の生き死にを見てその場に立ち合えることが魅力だなと思います。

― ご自身の農業の礎になった宮崎の師匠のもとでの経験はどう生かされているのだろう。

太材 僕らは耕さない、農薬は使わない。自然農がベースですが、色々な生命がいて、そのバランスを極力壊さない農法です。僕の畑の師匠は共生栽培と名乗ってたので、共生栽培にしようかなと思います。

肥料も使いません。様子見ながら米ぬかとぼかしをちょっと置いたりとかはしています。ぼかしは自分で作ってて、村の米ぬかと油かすを使って、発酵させて仕込んでおくんですけど、それは即効性があるんですよ。米ぬかは効くまでに時間がかかるので、育てる作物で使い分けています。育つスピード落ちたと思ったら結構草をしっかり生やして、それをまた刈って敷きます。「あそこは、半期休まそうか」とか考えて、土力回復させてからまたやるとか。畑の様子見ながらですね。経験から思いつくこともあって、オクラの採り終わった茎ってめっちゃ硬いじゃないですか。なかなか土に還らないんですけど、畝と畝の間の通路に置いてたら歩くとき踏むんで。あっという間に柔らかくなってほぐれるんです。それを痩せてるなって思うところとか、野菜を植えるところに持っていくんです。こんな風に、木みたいな硬い茎も草堆肥に変えて使っています。経験の中でうまくいくことを見つけられれることもあるし、いろいろ調べたりします。YouTubeとかも。今は便利な時代やから、色んな媒体から勉強してます。

太材 でもやっぱり自分の畑を知るってのが一番近道かなと思います。どんな特性があるかっていうところ。畝の設計をむちゃくちゃ考えるんですよ。畝って南北で立てるのがセオリーやけど、うちは斜面で傾斜あるやから土が流れちゃうんですよ。僕らは耕さへんし、ずっと表層に肥沃な層を作っていく作業するから、土流れたらめっちゃもったいないので、せき止めるように畝を立てたりとか。そしたら、手前に背高いもの植えたら、後ろ日当たり悪くなるから何をどこに植えようってめっちゃ頭使ってます。虫に関しては今はかなり大変だけど、1匹ずつ補殺しています。自分も他の命を奪って生かされている、自然の循環の中の一員だと実感出来て、このやり方が性に合ってるなと思います。今の社会の生き方は命を頂いているという実感が湧きづらいんじゃないかな?と感じています。そうなってしまうのも当然の事なんですが、スーパーには既に捌かれた鶏肉や豚肉、魚が並んでいます。野菜もしかりです。種を残そうと必死に生きている野菜の生命を奪い、食べる事で僕たちは生かされています。畑では、生命の生き死にを見てその場に立ち合えることが魅力だなと思います。

― 宮崎で学んだことがそのまま奈良の曽爾村で通用するわけではない。農業の技術もだが、そもそもの自然や畑と関わる姿勢を学ばれたのだなと。師匠との関わりはまだ続き、農家さんたちとの新しい関係も生まれる。

太材 わからないことがあれば師匠に電話して相談します。これこうなんですけど、そっちどうしてます?とか聞いたら、めっちゃ考えて教えてくれます。師匠以外にもそういう仲間も何人か九州にいるんで。福岡とか、宮崎はもちろん。半分自然農で半分鶏糞入れてる人とか、他みんないろんなやり方でやってはる。日々、実験しながらみんなやってるから、お互いデータが共有できるんですよ。一回で、4、5人分にあるからすごく助かる。でも、慣行農法とかも全然関係なく、いろんな人に聞くようにしてます。あんまり凝り固まったらよくないと思ってて。絶対その人なりのやり方があって、そのいいとこをどんどん吸収していきたいと思ってて。そこに変な壁は作りたくないなって思っています。ここら辺のおっちゃんたちにもいっぱい聞いてます。いつ植えたらいいですかって聞くと、祭りがあるから祭りの前に植えたらうまくいくねん、とかこの地域特有の時期を教えてくれはるんですよ。自分で調べてこの時期かなと思って植えてみたら、ちょっと早かったとか実際あったりするんで、ここら辺の人に聞く。それが一番早いんですよ。絶対聞いた方がいいと思う。分からんもんは分からないんですもん。なんぼ考えても分からへんし。失敗したらまたその1年後にしかやり直せないから。家庭菜園でやってはる人も何年もやっててすごいよく分かってはるし。農業だろうが家庭菜園だろうがもう関係なく聞きます。

(続く)